4億5000万年前から生きるサメ その不思議を科学しよう

~ようやく解明されつつあるサメに関する科学的発見や医療への応用例~

ナレッジ

目次

サメの恐怖や被害については、映画「ジョーズ」をはじめとして繰り返し映画化され、スリラー映画のジャンルのひとつにもなっており、とても凶暴な魚としてご存じの方も多いのではないでしょうか。*1

出所)Deraware.gov「Sharks in Delaware Waters」

https://dnrec.alpha.delaware.gov/outdoor-delaware/sharks-in-delaware-waters/

四六時中獰猛そうなサメですが、効率的に獲物を捕るために夜間に主に活動します。夜間のサメは昼間と違い想像以上に俊敏です。一方の人間は、暗い海中で水中マスクをしており視界は限られます。サメはこちらの死角をうまく利用しながら近づいて来るため、まるで瞬間移動しているかのようです。

サメは現存する最古の魚類であるが故に独特の進化を遂げており、多くの魚とは異なっています。

サメが他の魚とどのような点で異なるのか、ようやく解明されつつあるサメに関する科学的発見や医療への応用例を紹介します。

サメの不思議

サメは4億5千万年前から生き延びています。恐竜が約7千万年前に絶滅したことや、古代魚として知られるシーラカンスよりも約1億年ほど古くから生息していること、人類の歴史が約20万年に過ぎないことに比べれば、その歴史の長さは群を抜いています。*2,3,4

出所)沼津深海水族館「シーラカンスの謎」

http://www.numazu-deepsea.com/coelacanth#

サメの不思議な特徴は、枚挙にいとまがないのですが、近年になってさらに多くの発見がなされています。サメに関して科学的に解明された興味深い事実をいくつか紹介します。

サメの「第六感」

サメは、鋭い歯と優れた視力から海のハンターとして知られています。しかしサメの能力は通常の魚とは桁違いです。たとえばサメは微弱な電気を利用することで、周囲の魚の筋肉の収縮や生理状態を感知して暗闇でも狩りをし、砂の下にいる獲物も見つけることができます。

この器官自体は300年ほど前にロレンチーニによって発見されていました。しかし、その役割については最近まで不明でした。

出所)ERIK E. JOSBERGERら「Proton conductivity in ampullae of Lorenzini jelly」(著者が一部改変)

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.1600112

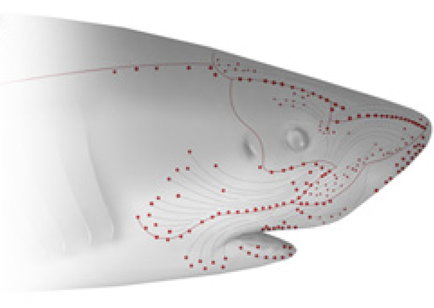

図1の赤い部分がロレンチーニ器官です。鼻先に多く分布していて、レーダーのように機能します。

近年の研究では、5nVの電界の変化を検出できることが知られています。ちなみにn(ナノ)は、10−9ですから、5nVは0.000000005Vです。一般的な電池は1.5Vですから、驚くほど敏感な感覚器官であることがわかります。一方で、その仕組みについては現在でも完全には明らかになっていません。*5

長生きのサメは400年生きる

サメは寿命の長い種類が多く数十年程度と考えられています。なぜこのように曖昧かというと、サメは体のすべての骨が弾力性のある軟骨でできているために、他の魚で利用される耳石や背骨などにできる模様を調べる方法では年齢推定が困難なためです。近年の放射性物質を利用した方法で徐々に寿命が明らかになりつつあります。

そのなかでも写真3に示したニシオンデンザメは最も寿命が長い脊椎動物として知られ、400年程度生きるといわれています。400年前といえば江戸幕府がはじまった頃です。*6

出所)EXPRESS「400-year-old shark could hold the key to fountain of youth」

https://www.express.co.uk/news/science/825630/fountain-of-youth-anti-ageing-greenland-shark

ニシオンデンザメの極めて長い寿命は、人にも応用できるのではないかと注目されています。

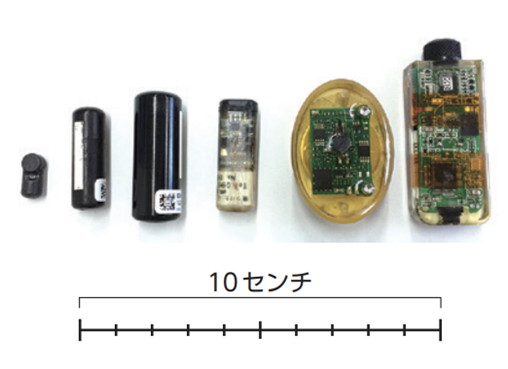

生物の生態を解明する際の基本は観察ですが、海の生物ではそれが困難です。そこでデータロガーというセンサーを内蔵した記録装置を生体に取り付けて活動を記録します。

従来のデータロガーは大型で生体の活動に影響してしまい、測定できる期間も短く、十分な成果が得られませんでした。

近年、極めて小型のセンサーと大容量のリチウムイオン電池が開発され、写真5のようにデータロガーが小さくなりました。これを生体に取り付けるバイオロギングと呼ばれる手法で、さまざまな生物の生態が明らかになりつつあります。*7

出所)水産庁「広報誌フラニュース」p.3

https://www.fra.affrc.go.jp/bulletin/news/fnews57.pdf

最近の研究では、ニシオンデンザメが秒速30cm程度の超低速で遊泳し、エネルギー消費を減らしていることが解明されました。

その極めて遅い遊泳速度については、深海には光が届かず目が見えないため、素早く遊泳しても意味が無いためと解釈されていますが、いまだ仮説の域をでません。*8

サメの医療への期待

さらに最近では、独自の進化を遂げたサメを医療に活用する研究開発が多くなされています。萌芽的なものから実用段階のものまで様々なものがあります。ここでは3つほど紹介します。

サメの皮膚の微細形状の応用

サメの皮膚は通常の魚とは異なり微細な凹凸があります。私たちはサメの皮膚の凹凸を、わさびを摺りおろす際に利用したり、遊泳時の抵抗を減らす水着に利用しています。

これに対して一般的な魚は体表面を触るとヌルヌルしています。このヌルヌルした成分は使い捨ての服のように、付着した病原菌を洗い流しています。そのようなものがないサメには病原菌への別の対抗策があると考えられます。

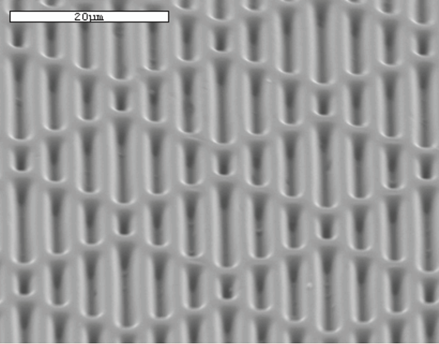

近年の研究では、サメの皮膚の微細形状には病原菌の付着を防ぐ作用があり、通常の金属など滑らかな表面の1/5程度しか病原菌が付着しないことが明らかになりました。

私たちは病気に罹るのを防ぐためにアルコールなどの抗菌剤を利用します。しかし、これらを多用すると耐性菌が生まれ、院内感染などを引き起こすことがあります。

図2のようなサメに類似した微細パターンを病院内のドアノブや医療機器のボタン、手術器具などに利用することで、抗菌剤を利用することなしに様々な感染を減らせることが期待されています。*9

出所)Mann EEら「Surface Micropattern Resists Bacterial Contamination Transferred by Healthcare Practitioners」

https://www.sharklet.com/wp-content/uploads/2015/01/JMEN-01-00032.pdf

上記は病原菌の付着を防ぐための利用例ですが、病原菌が体内に侵入した場合に利用する技術も研究されています。

抗体の仕組みの応用

抗体は、病原体が体内に侵入し増殖するのを防ぐために極めて重要です。ワクチンは特定の病原体に作用する抗体を体内で作ることで、病気の感染を防ぎます。

近年の研究では、抗体の仕組みが人とサメでは異なっており、サメの場合には、ワクチンのようなものを利用して抗体を増やさなくても、多様な抗原に作用することがわかりました。*10

これは私なりの理解ですが、人の抗体は特定の病原体にピンポイントに強力に作用します。その一方で抗体の作成には詳細な遺伝情報が必要ですし、すり抜けられると無力です。そのためワクチンによりあらかじめ備えておく必要があります。

これに対してサメの場合には特定の病原体に強く作用するわけではないのですが、類似の病原体にそれなりに作用している可能性があります。

人類の歴史において、ワクチンと病原体はイタチごっこを続けています。コロナウィルスの例のように未知の病原菌に対するワクチンの開発には時間が掛かります。サメの抗体を利用することで、現在私たちが利用しているワクチンより効果は弱くとも、ある程度効くようなワクチンが短時間で開発できるようになる可能性があります。

以上の2つは研究段階ですが、サメ軟骨の糖尿病治療への活用は既にはじまっています。

サメ軟骨の糖尿病治療への活用

豊かな食生活により糖尿病患者は増えていますが、糖尿病には様々な症状が知られています。たとえば足潰瘍は足の切断に至る場合もあり、発症すると患者の生活の質を著しく低下させます。糖尿病患者の足潰瘍の発症率は、通常の10倍から30倍と極めて高いことが知られています。糖尿病による足潰瘍は、組織や骨の感染と関連しており、世界中で30秒に1本の足が切断に至っています。*11,12

最近になって足潰瘍にサメ軟骨成分が有効であることが発見され、糖尿病の患者に希望を与えています。

サメ軟骨を利用した薬は、アメリカ食品衛生局(FDA)で効能が確認され、患者の日常活動を取り戻すことが期待されています。*13

サメの重要性と絶滅の危機

"サメの不思議"が科学的に解明されはじめると医療などへの応用が期待されるようになりました。しかし私たちがサメについて多くを知る前にサメが絶滅する恐れがあります。

サメの重要性と絶滅寸前の状況についてみてみましょう。

生態系の頂点に君臨するサメ

サメは海の生態系の頂点に君臨します。そのためサメの増減は、サメに食べられる生物数に大きな影響を与え、その生物が捕食する生物数にも大きな影響を与え、最終的に生態系全体へと影響が及びます。結果としてサメの増減によって、海の生態系が崩壊する恐れがあります。

ほとんどのサメは成長が遅く、年間出産数も少なく繁殖力が弱いため、乱獲の影響を受けやすいのです。*14,15

サメの絶滅の危機

こうして海の生態系の頂点に君臨するサメは、現在絶滅の危機に瀕しています。*15

その原因として、フカヒレやサプリなどのための乱獲や、沿岸開発にともなう生息海域の損失や汚染の影響が指摘されています。*16

出所)Liberty Voice「Sharks Extinction Imminent If Current Illegal Trade Persists」

https://guardianlv.com/2013/06/sharks-extinction-imminent-if-current-illegal-trade-persists/

フカヒレはスープの材料として珍重され、サメの軟骨は製薬業で利用されます。他にもサメの肝臓の油はさまざまな産業で利用されてきました。サメ製品の世界貿易額は、年間1,000億円といわれています。

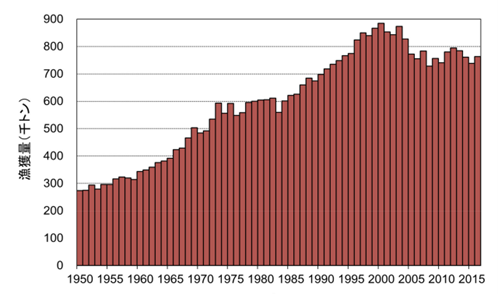

水産庁によるとサメの漁獲量は、2000年頃にピークとなり、その後は75万トン前後で推移しています。*17

出所)水産庁「さめ類の漁業と資源調査」p.1

https://kokushi.fra.go.jp/H30/H30_33.pdf

サプリとしての利用では、サメがガンにならないという誤った情報により、長年にわたってガン治療に利用され、そのために大量のサメが捕られています。*18

これは私なりの理解ですが、サメを摂取しても、それらの成分は胃腸で分解されるため、人がサメと同じ能力を身につけることはできません。今後サメの遺伝子が解析され、人に応用することでサメの能力が身につけられるかもしれませんが、もう少し時間がかかるでしょう。

さらに近年では、温暖化の影響も指摘されています。サメといえども幼魚のうちは他の大型魚に捕食されてしまいます。そこでサメの幼魚は、マングローブ林のような沿岸の水深の浅い場所に生息し、大型の魚類から身を守っています。

このように沿岸の浅い水域は、幼魚を捕食者から守る "安全なゆりかご "です。

しかし、気候変動の影響はサメの生存にとって大きな問題になりえます。なぜならこのような浅い海域は温度変化の影響をまっさきに受けるからです。このまま温暖化が進行すると高温が原因で沿岸域にサメの幼魚が住めなくなり、それにより成体の数も減るか絶滅すると推測されています。*19

最古の生物であるサメは、大切な遺伝情報のタイムカプセル

4億5千万年もの長きにわたり海の生態系の頂点に君臨したサメは、海の環境にとって大変重要です。また、その独自の体のつくりは、他の多くの生物とは大きく異なることが科学的に解明されつつあります。

サメ独自の免疫システムや回復力は、医療技術の発展を通じて私たちに大きな利益をもたらすと期待されています。

しかしフカヒレやガンのサプリのための乱獲などで、その数は大きく減少しています。さらに温暖化によって、サメの減少が加速される可能性もでてきました。サメは人間の敵ではなく、人間がサメの敵といえるでしょう。

4億5千万年を生き延びた最古の生物であるサメは、大切な遺伝情報のタイムカプセルです。私たちはその大切さにようやく気がつき、それを科学の力で活かそうとしはじめました。しかし全ての不思議が解明され、それが私たちに活かされる前に、サメは絶滅してしまうかもしれません。

科学技術のさらなる発展と、その知見を法律や政策に活かしサメを適切に保護することが大切です。

参考資料

*1

出所)Deraware.gov「Sharks in Delaware Waters」

https://dnrec.alpha.delaware.gov/outdoor-delaware/sharks-in-delaware-waters/

*2

出所)NOAA「12 Shark Facts That May Surprise You」

https://www.fisheries.noaa.gov/feature-story/12-shark-facts-may-surprise-you

*3

出所)JAMSTEC「地球46億年の歴史と生命進化のストーリー」

https://www.jamstec.go.jp/sp2/column/04/

*4

出所)沼津深海水族館「シーラカンス」

http://www.numazu-deepsea.com/coelacanth#

*5

出所)ERIK E. JOSBERGER et.al, Science Advances, Vol.2, No.5, 「Proton conductivity in ampullae of Lorenzini jelly」

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.1600112

*6

出所)EXPRESS「400-year-old shark could hold the key to fountain of youth」

https://www.express.co.uk/news/science/825630/fountain-of-youth-anti-ageing-greenland-shark

*7

出所)水産庁「広報誌フラニュース」p.2,3,7

https://www.fra.affrc.go.jp/bulletin/news/fnews57.pdf

*8

出所)Fujiwara et.al, JMBA, Vomume 101 Issue2「First record of swimming speed of the Pacific sleeper shark Somniosus pacificus using a baited camera array」

*9

出所)Mann EEら, Journal of Microbiology & Experimentation, Volume 1 Issue 5 「Surface Micropattern Resists Bacterial Contamination Transferred by Healthcare Practitioners」p.2

https://www.sharklet.com/wp-content/uploads/2015/01/JMEN-01-00032.pdf

*10

出所)Hidehiro Kondoら, Developmental & Comparative Immunology, Volume 124, 104186「Preliminary characterization of pathogen-detection activities of serum antibodies from the banded houndshark Triakis scyllium」

https://doi.org/10.1016/j.dci.2021.104186

*11

出所)厚生労働省「糖尿病診療の現状」p.3

https://www.mhlw.go.jp/content/10905000/001005975.pdf

*12

出所)橋本ら, 創傷 4(1):9-15,2013「糖尿病性足潰瘍の診断と治療」p.9

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsswc/4/1/4_9/_pdf

*13

出所)FDA「FDA approves Integra Omnigraft Dermal Regeneration Matrix to treat diabetic foot ulcers」

*14

出所)水産庁「ホホジロザメ」p.43-1, 43-5, 43-6

https://kokushi.fra.go.jp/R02/R02_43_LSH.pdf

*15

出所)UAE Ministry of Climate change & Environment「The UAE National Plan of Action for the Conservation & Management of Sharks」p.22, 25

https://www.fao.org/3/CA3075EN/ca3075en.pdf

*16

出所)Liberty Voice「Sharks Extinction Imminent If Current Illegal Trade Persists」

https://guardianlv.com/2013/06/sharks-extinction-imminent-if-current-illegal-trade-persists/

*17

出所)水産庁「さめ類の漁業と資源調査」p.1

https://kokushi.fra.go.jp/H30/H30_33.pdf

*18

出所)Medium「Are Sharks Immune to Cancer?」

https://medium.com/a-microbiome-scientist-at-large/are-sharks-immune-to-cancer-1ffb2b6cf072

*19

出所)James Cook University「The future for sharks: adapt, move or die」

https://www.jcu.edu.au/news/releases/2022/january/the-future-for-sharks-adapt-move-or-die

フリーライター

鯉渕 幸生 Yukio Koibuchi

Ph.D。米国標準技術研究所研究員、中央大学研究開発機構教授、Recora LLC 代表取締役CEOを兼務。沿岸環境の改善やそのためのドローンやロボットに関する研究開発に従事。ライターとしては、科学技術、環境問題、スタートアップ支援などのテーマで執筆している。